今年五一,一个重大转变

今年五一的主要槽点,依旧是人多。

当然,不管是哪年五一,出门游玩都是人挤人、人山人海、人人人人人……

但今年,明显可以感觉到,比往年更挤。

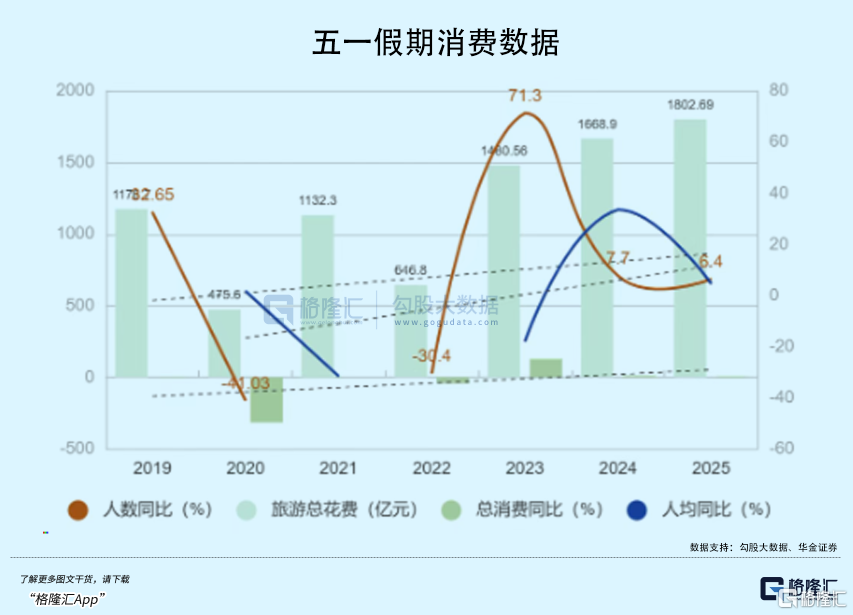

据旅游部数据中心测算,5天假期,全国国内出游3.14亿人次,同比增长6.4%;游客总花费1802.69亿元,同比增长8%。

平均算下来,人均消费约574元,同比增长1.5%。

虽然涨幅较小,但相比前两年,人们确实更愿意花钱了。

不过,关于这个574元,有两点值得说的。

01

有限的热情

首先,这一定程度上是“促消费”的推动。

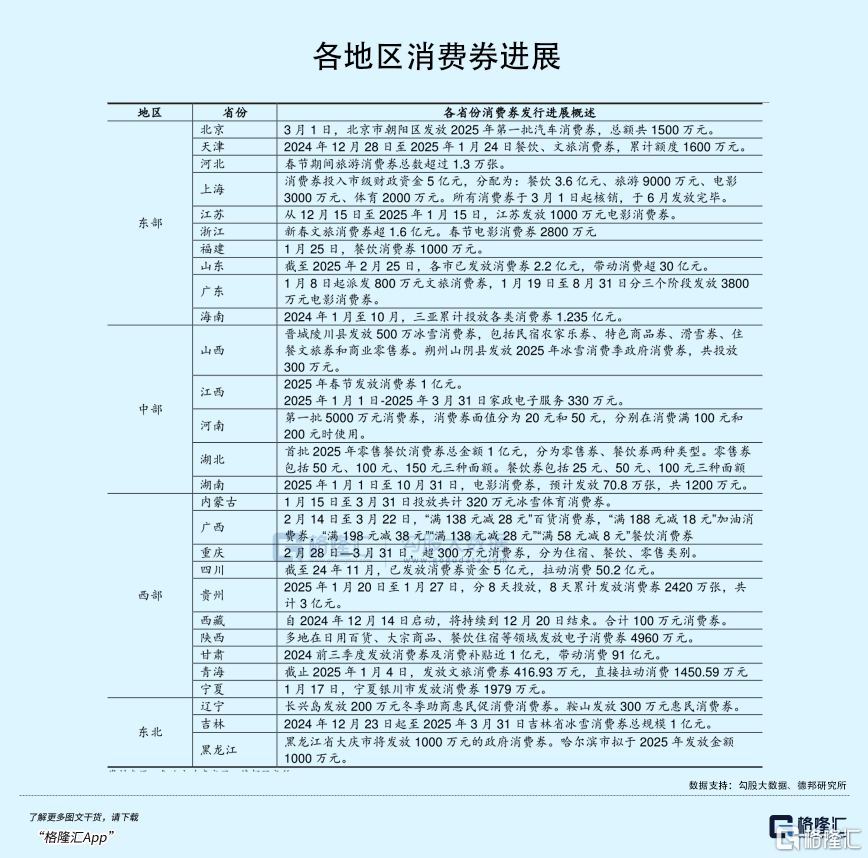

长假前夕,“专家建议拿出一万亿刺激消费”登上热搜。虽然该建议并没有完全落实,但全国各地确实在这么做。

最典型的是青海、河南、四川,分别发房3000万、5000万、6800万元文旅消费券,三山五岳大多推出门票优惠,并伴有夜游活动、音乐节等嘉年华企划……

力度有多大呢?

比如厦门市的“文旅消费券包”,涵盖网红餐厅满101元减100元、酒店满301减300元等等……

如此做,很多本身没有出行计划的,也会被吸引而去。

也就是说,人均574元的结果,有一定的外力因素,并不是完全自发的。

当然,并不是否认这种做法。

别管是不是促消费的结果,消费了就是消费了,大家的钱的确是花出去了,确实是有更多钱再社会上流通了。

这些都不是虚假的。

可见,国人并不是不愿意消费,“低欲望社会”再次被证明是伪命题。

只要有消费券、提供补贴,大家压抑的消费欲望是可以释放的。

但是,这毕竟不是实打实的发钱促消费。

仅仅靠消费券,能释放出的国民消费力还是非常有限。

这也是另外一个值得关注的点。

据携程数据,今年五一全国景区门票均价,同比下降18%;美团餐饮订单客单价,同比缩水23%。

每接单一万名游客,平均利润比之三年前少了8万元。

据飞猪数据,“硬座过夜+青旅拼床”订单量同比激增187%,00后单日餐饮平均预算不超过35元……

景区吃的多贵啊,一天只吃35块钱是个什么概念,完全可以想象。

我个人觉得这是在找罪受,但架不住“特种兵式旅游”越来越普遍。

……

总而言之,即便如此广发消费券,今年五一人均消费也仅微涨1.5%,远没有恢复到2019年的水平。

而2025年五一假期的出游人数,较2019年却增长超过61%!

我是不是可以认为,如果全国各地没有如此大力度的促消费举动,今年的人均消费金额,并不一定比去年高?

换句话说,大家出游的热情是真实的,毕竟人数多了这么多。

但这股子热情,是极为克制的。

这种现象,并不单单是“消费降级”就能解释的。

以2020年为分界线,我们能很明显感受到,大部分中国人的消费习惯发生了深刻变化:

之前是储蓄偏向,如今是小额消费倾向。

虽然,想让人再像以前那样大手大脚花钱,已经不现实;但是,有底线的消费,越来越多人能接受。

这种深刻的变化,与近几年的五一假期的数据暗合。

从广度上,乐意消费的人越来越多,增长非常明显。比如2025年的旅游人次,是2018年的两倍还要多。

但具体到每个人,消费的金额却在走低。

什么意思呢?

中国的消费复苏是真实存在的,但消费降级也是真的。

这看起来似乎很奇怪。

但并不矛盾。

因为,虽然数以亿计国人的消费力开始得到进一步解放,但大环境也的确没有那么好,大家对消费的品质没有之前那么多讲究。

前者对应消费复苏,后者对应消费降级。

这几年的长假数据,也非常好地解释了这些现象。

据携程数据,四线及以下城市,旅游预订订单同比增加140%,明显高于一二线城市;县级市场,进去门票订单同比增加151%、酒店预订订单同比增加68%,均远远高于一二线城市……

在越来越讲究性价比的氛围里,水往低处流是自然而然的。

02

更本质的变化

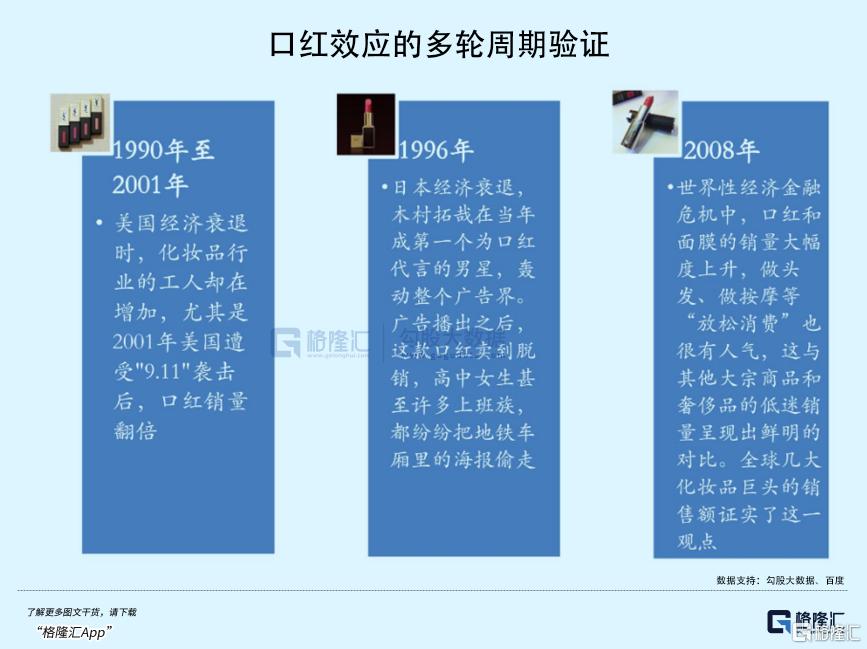

中国有句古话,饱暖思淫欲。

这句话并非全对。

因为根本不必“饱暖”,大多数人宁可吃得差一点,也会省出钱兼顾其他需求。

正如《贫穷的本质》所说,穷人一旦有点闲钱,会优先选择购买烟、酒等非必需品,而非更好的食物。

这就是大家耳熟能详的“口红效应”。

虽然生活拮据,但出门前哪怕能涂一下最廉价的口红,也能给自己带来一点仪式感。

同样,男性也被迫压抑对豪宅、名车的欲望,转而用小闲钱享受些廉价消费。

之所以出现这种现象,不能简单地用经济不景气去解释。

具体到国内,很大程度上可以解释为:房地产的寒冬,对消费和服务业而言,相当于鲸落万物生。

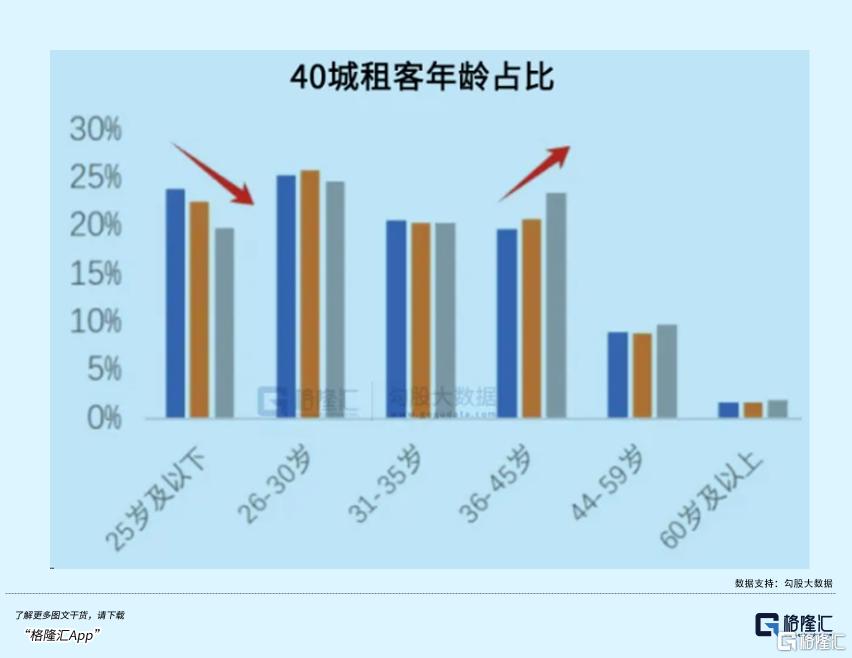

2018年,王石曾说,“年轻人买房不如租房”。

现如今,这句话不仅得到验证,甚至针对的人群也不止是年轻人。

据《2025中国城市长租市场发展蓝皮书》数据,全国重点40城租赁成交中,35岁以上的租客占比超过35%,成为租房主力军。

其中,超过50%租客表示能接受5年以上租房生活,约20%愿意租房10年以上。

按理来说,三四十岁是正当打之年,他们应该是买房的主力军。

但现在连购买力最强的这群人,都选择与过去二十多年“房子=成功”的畸形价值观背道而驰……说明我们这个社会整体的心态,确实已经发生了深层次的变化。

大多数人的刻板印象是,中年人拖家带口租房住,是一件比较难堪的事。

这是过去二十多年,被“特色”地产市场裹挟舆论造成的历史伤痕。

但近几年,无论从统计数据还是现实中看,明显有越来越多人在努力摆脱被舆论裹挟。

日子是给自己过的,而不是给别人看的。

不买房固然会被认为“混得不好”,但生活质量其实“过得更好”。

恰恰是因为买房的人越来越少,导致曾经被房产绑架的消费力被大规模释放出来。

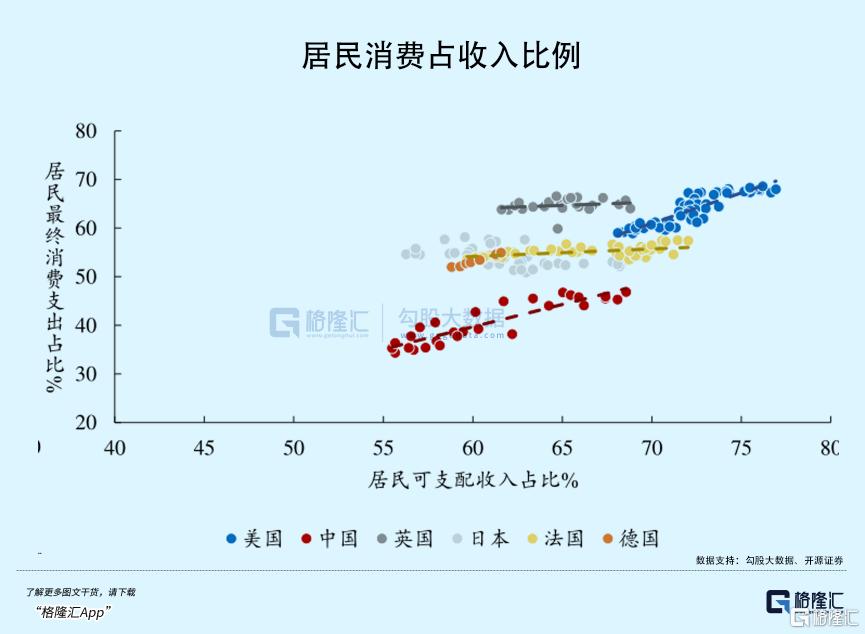

如果不是被房产裹挟,正常来讲,中国人的消费力要远远高于现在的水平。

实际上,如果你原本攒了一笔钱准备交首付,现在突然没有这个需求了,你会突然意识到,按照原本的过苦日子的方式生活,这笔钱根本花不完!

这种转变,至少对个人而言是好事。

具体到现实中,这其实很大程度上就是曾经被绑架的消费力,开始大规模释放的体现。

这大概才是目前最真实的情况。

03

尾声

复苏与消费同在,这个现象我们可以解释得通。

但并不意味着,它是合理的。

还是那句话,低欲望社会是伪命题。

大家不是没有消费欲望,哪怕你不发钱,只要真的有补贴、不是喊空话,市场信心和消费数据都是看得见的。

……

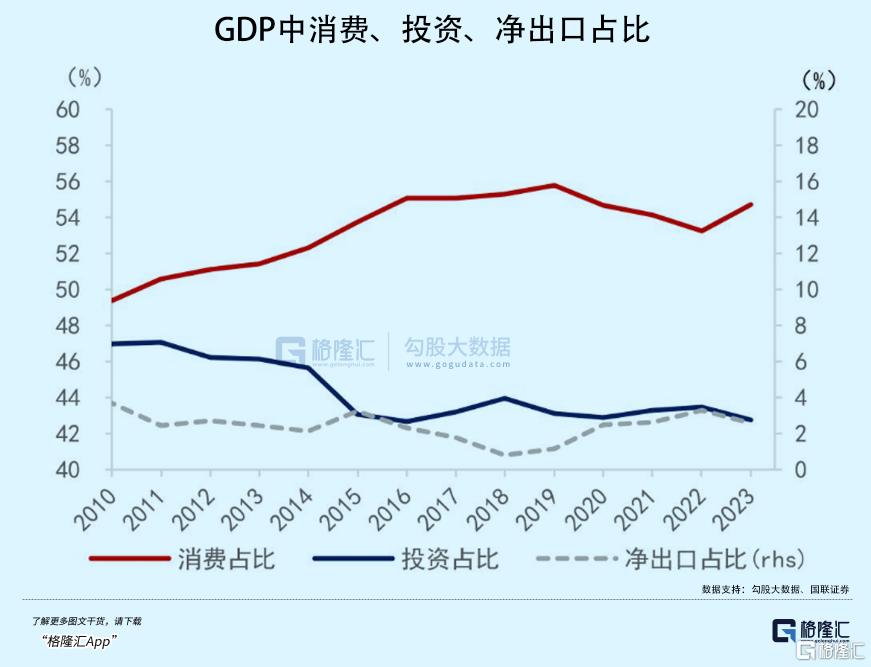

纵向比较,加入WTO后的近20余年,中国的最终消费率从60%以上降至50%左右,整体是向下的。

但GDP中消费的占比,总体却是在走高的。

整体经济水平越来越高,人均GDP也在不断上升,最终消费却越来越差。

难道是人的欲望越来越低?这根本就是不合逻辑的事情。

让这种不正常尽快正常化,是目前最紧要的事情。

所以,今年全国各地史无前例地广发消费券,必然只是个开始。

最终的目的,一定是要做到让所有工薪阶层的老百姓都具备消费能力。

只有海量的金钱流动起来,才有可能推动核心资产价格回升、走出通缩困境,进而弥补外部环境利空带来的缺口,最终实现内循环。

简而言之,放水是可以确定的事情。

只不过,想要实现目标,单纯放水就够吗?

过去到现在模式的结果,是居民相对贫穷;而要拉动内需,本质上就是让居民有钱去消费。

长期来看,这两者其实是相悖的。

拉动内需真正的关键点,从来不单纯是放多少水。

要想进入良性循环、持续共振,必须连同整个模式一同改进。

希望接下来的增量政策,能触及到真正的核心内容。(全文完)

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管92.42

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管88.26

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管79.20

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照82.07

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管60.85

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中金点国际集团 GD International Group澳大利亚| 1-2年86.64

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管91.56